梅毒の初期症状を見逃しがちなバラ疹とは?

性感染症の潜伏期間一覧|クラミジア・淋病・梅毒・HIVの検査時期の目安

赤松 敬之(あかまつ たかゆき)

性行為のあと、「体調がなんとなく変」「あの時、もしかして…」と不安に思ったことはありませんか?

性感染症(性病)は、感染してもすぐに症状が出るわけではなく、「潜伏期間」があります。自覚症状がなくても体内では病原体が増え続け、パートナーにうつしてしまうことも。

この記事では、性感染症の潜伏期間の基礎知識、代表的な病気ごとの目安、そして検査方法と受けるタイミングについて解説します。

目次

潜伏期間とは?— 感染しても症状が出ない理由

性感染症の潜伏期間とは、感染から症状が現れるまでの期間を指します。

- 潜伏期間中も人にうつす可能性がある

- 特に女性は8割以上が無症状のまま進行することも

- 自覚がないうちに不妊や合併症のリスクが高まる場合も

「症状がない=感染していない」とは限りません。

主な性感染症と潜伏期間の目安

性感染症によって、潜伏期間の長さは異なります。

以下に代表的な感染症の潜伏期間の目安をまとめました。

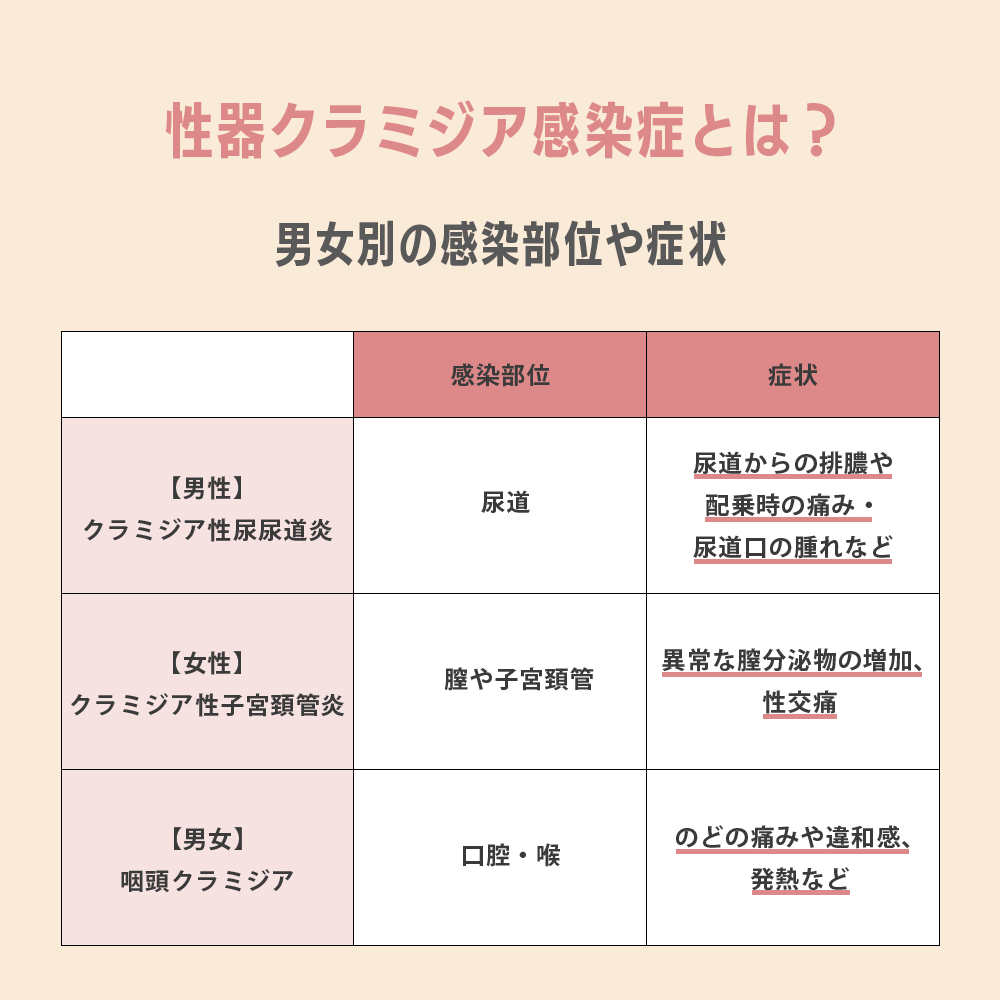

クラミジア感染症

- 潜伏期間:1〜3週間程度

- 日本で最も多い性感染症。10〜30代に多い

- 男性:排尿痛や膿が出ることも

- 女性:8割以上が無症状。不妊や子宮外妊娠の原因に

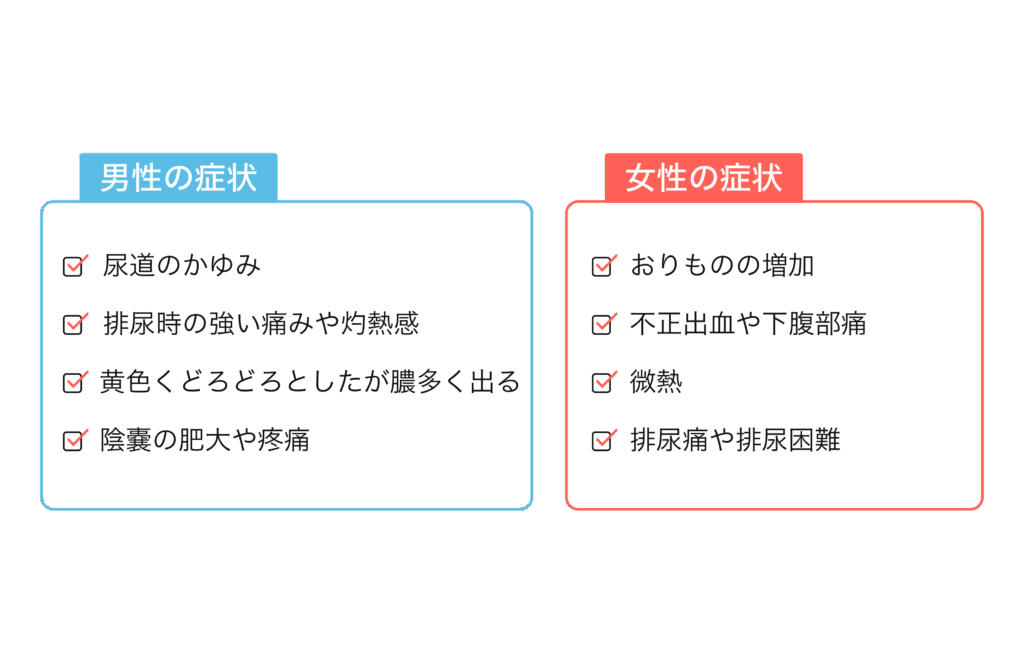

淋菌感染症(淋病)

- 潜伏期間:2〜7日

- 感染力が強く、1回の性交で30%以上が感染すると言われる

- 男性:強い排尿痛、黄色い膿

- 女性:おりもの増加や不正出血など軽い症状で見逃されがち

- 抗菌薬耐性菌の増加が問題化。治療後の再検査も重要

梅毒

- 潜伏期間:約3週間(3日〜3ヶ月と幅あり)

- 感染部位にしこりや潰瘍ができるが、自然に消えることも

- 消えたから治ったのではなく、菌が全身に拡散している状態

- 進行すると心臓や神経まで侵す晩期梅毒に

HIV(ヒト免疫不全ウイルス)

- 潜伏期間:数週間〜10年近く

- 感染後2〜4週間でインフルエンザ様の症状、その後無症状期が長く続く

- 無症状でも免疫細胞が破壊され続け、数年後にエイズを発症

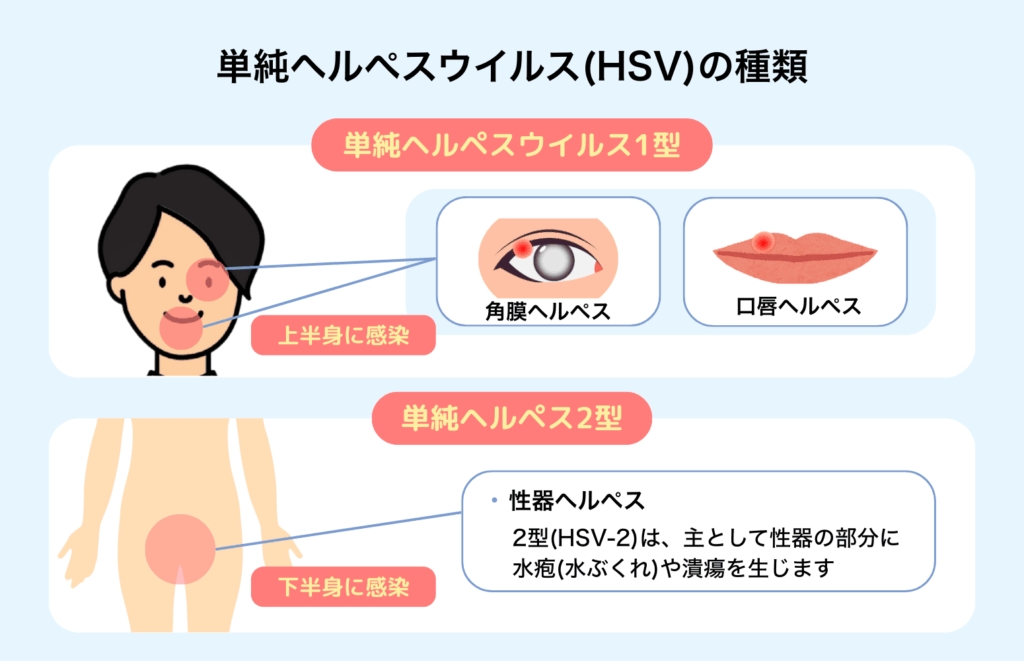

ヘルペス(単純ヘルペスウイルス)

- 潜伏期間:2〜10日

- 初感染では水ぶくれや強い痛み、発熱を伴うことも

- 一度感染するとウイルスが神経に潜伏し、再発を繰り返す

尖圭コンジローマ(ヒトパピローマウイルス/HPV)

- 潜伏期間:3週間〜8ヶ月(平均3ヶ月)

- 性器や肛門周囲にイボが出る

- 自然に消えることもあるが、再発・増殖を繰り返す場合も

- HPVは子宮頸がんの原因ウイルス。ワクチンで予防可能

このように、性感染症は種類によって潜伏期間も症状も異なります。

さらに、同じ感染症でも個人差があるため、確実な判断は検査でのみ可能です。

潜伏期間中に検査しても大丈夫?

性感染症は潜伏期間中に検査すると「陰性」と出てしまうことがあります。

正確な診断には検査を受けるタイミングが重要です。

心当たりがある場合は、少し時間をおいて再検査することも大切です。

検査方法は?

クリニック・病院での検査

- 婦人科・泌尿器科・性病科で受診可能

- 採血・尿検査・粘膜ぬぐい液などで診断

- 医師の診察のもとで安心して治療まで進められる

郵送検査キット

- 自宅で検体を採取し、郵送して結果を確認

- 匿名性が高く、人に知られず検査できる

- 忙しい方や受診をためらう方に適している

潜伏期間が不安なあなたへ

性感染症は特別な病気ではなく、誰にでも起こり得る身近な感染症です。

早めに検査して治療を始めれば、多くは完治またはコントロールが可能です。

- 「症状がないから大丈夫」と思わず、違和感があれば検査する

- パートナーと一緒に検査を受け、感染を広げない

- 不安を抱え込まず、医療機関や信頼できる人に相談する

まとめ

- 性病には感染後すぐに症状が出ない「潜伏期間」がある

- 潜伏期間中も他人に感染させるリスクあり

- クラミジアは1〜3週間、淋病は2〜7日、梅毒は約3週間、HIVは数年に及ぶことも

- 正確な検査は感染から2〜6週間以降に行うと精度が高い

- クリニックや郵送検査を利用し、早期発見・早期治療につなげる

性感染症は「潜伏期間」を理解し、適切なタイミングで検査することで、自分と大切な人の健康を守ることができます。

参考文献

- 性感染症の検査ってどんなことをするのですか? 日本産婦人科医会

- 性病検査STDチェッカー エイズ HIV・梅毒・クラミジアの郵送検査キット

少しでも違和感を感じたら、

一度検査を受けてみませんか?

西梅田シティクリニックで受診をしよう。

少しでも違和感を感じたら、

一度検査を受けてみませんか?

西梅田シティクリニックで受診をしよう。

実は似ている?クラミジアとカンジダの症状の違いを解説

HIV予防の新常識!厚労省推奨エイズ対策(PrEP)でリスクを99%減少させる方法とは?

おりものの異変に気づいたら。性の健康を守るためのポイント

風俗・立ちんぼ経由の梅毒感染、まだ流行してる?

LGBTQ+と性感染症の関係|検査・予防の重要性と安心できる医療の探し方

監修医師紹介