LGBTQ+と性感染症の関係|検査・予防の重要性と安心できる医療の探し方

性のあり方は多様であり、誰もが自分らしく生きられる社会が求められています。

LGBTQ+(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーなど)の人々は決して少数ではなく、日本国内でも人口の約9%を占めるとされます。

その一方で、性感染症(STI)との関わりについては見過ごされがちであり、適切な情報やサポートにアクセスできない現状もあります。

この記事では、LGBTQ+と性感染症の関係、リスク、検査を受けにくい背景、安心して医療につながるための工夫について解説します。

LGBTQ+と性感染症─なぜ注目されるのか

近年、HIVや梅毒などの新規感染者の報告において、同性間の性行為が感染経路となっている割合が高いことが注目されています。

- 日本の2023年の新規HIV感染の約66%は男性同士の性行為による感染

- ゲイやバイセクシュアル男性では直腸クラミジアや直腸淋菌の感染が増加し、HIV感染リスクを高める要因に

このように、LGBTQ+と性感染症の関係は公衆衛生上の重要課題とされています。

また、女性同士でもHPV(ヒトパピローマウイルス)などを介した感染は起こり得ます。

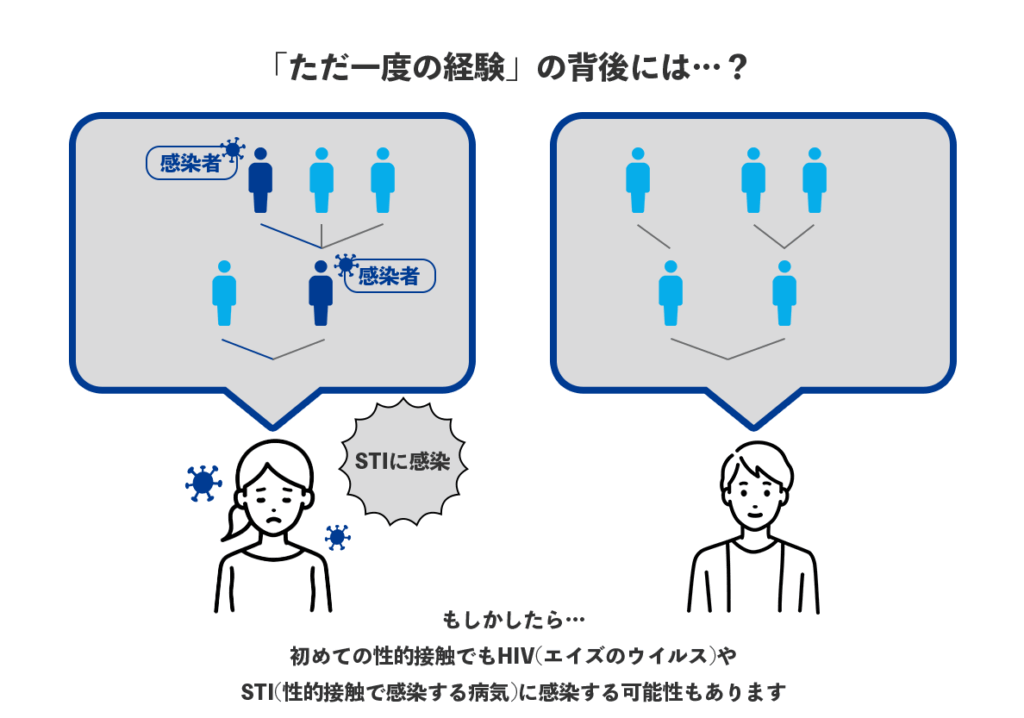

妊娠しない=安心ではない!

「妊娠しないから性感染症の心配はない」と誤解している人は少なくありません。

しかし、性行為の形態を問わず、以下の性感染症はリスクがあります。

男性同士の場合

- アナルセックス:肛門粘膜は傷つきやすく、感染しやすい

- オーラルセックス:喉からの感染も多い

女性同士の場合

性行為の形態にかかわらず、STI対策(コンドーム使用、定期検査)は必須です。

「検査したいけど不安」─心理的ハードル

LGBTQ+の人々が性感染症検査を受けにくい背景には、以下のような不安があります。

- 医療機関でセクシュアリティを伝えることへの抵抗

- アウティング(本人の同意なく他者に知られる)への恐れ

- 保険証や問診票の性別記入での戸惑い

- スタッフの理解不足による否定的な対応への不安

こうした心理的・社会的ハードルにより、検査や受診が遅れ、感染が進行してしまうこともあります。

LGBTQ+フレンドリーな検査・相談の場

安心して検査を受けられるよう、近年では「LGBTQ+フレンドリー」を掲げる場も増えています。

- 保健所:無料・匿名でHIVや梅毒、クラミジアなどの検査が可能。番号で呼び出し、個室で結果説明などプライバシー配慮

- 相談窓口:自治体やNPOが電話やLINEで匿名相談に対応

- 専門クリニック:スタッフ全員が多様な性について研修を受け、匿名受診や番号呼び出しを導入。喉・直腸の検体自己採取も可能

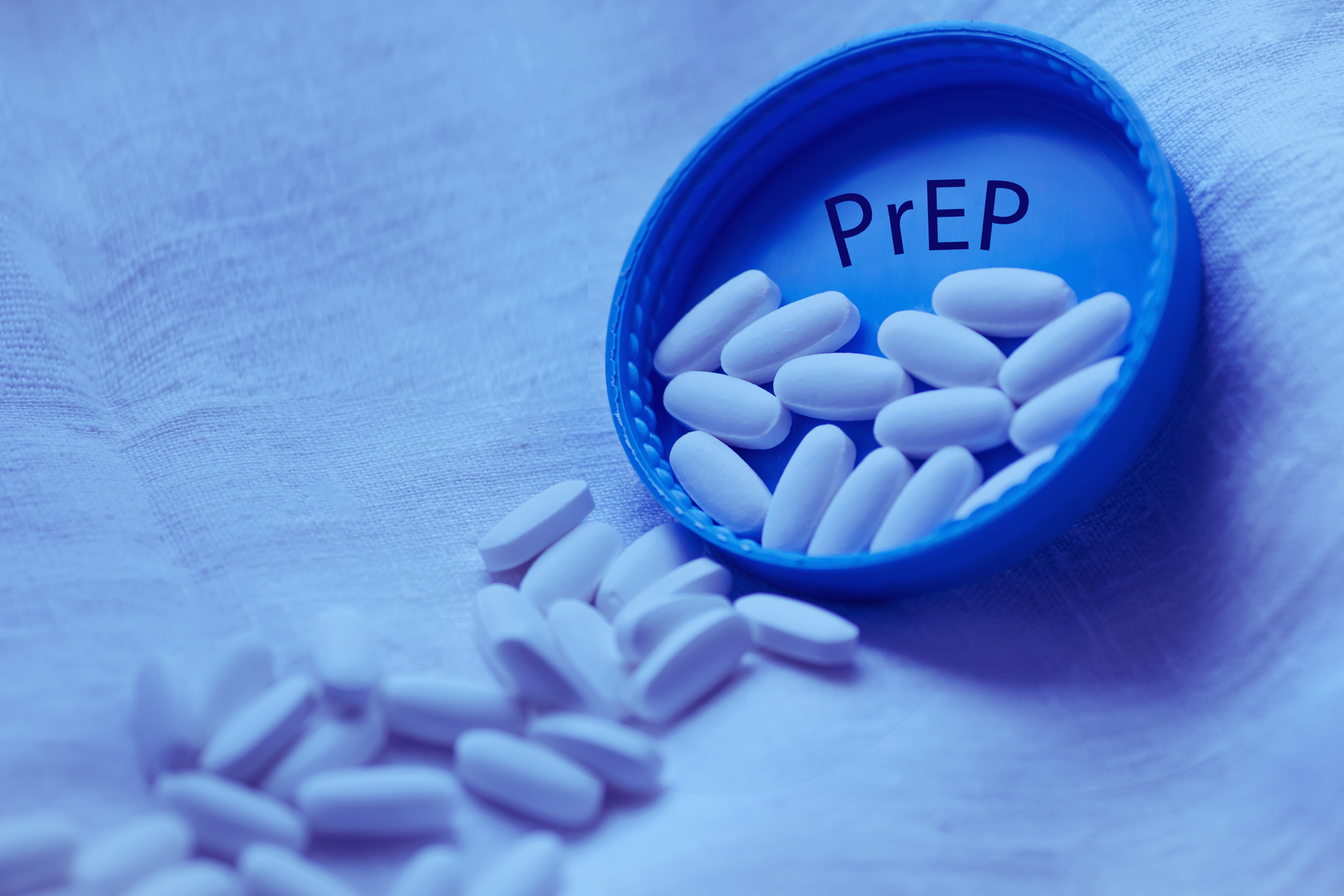

さらに、HIV予防の内服薬(PrEP)やHPVワクチンなど、LGBTQ+のニーズに合わせた医療を提供する場もあります。

多様な性と健康を支えるために

性感染症は誰にでも起こり得る病気です。

大切なのは「症状がなくても定期的に検査を受けること」。早期発見は治療や感染拡大防止につながります。

- 定期的に検査を受ける

- 不安や疑問は専門家に相談する

- 信頼できるパートナーと検査や予防策を共有する

正しい知識を持つことで不安を減らし、予防を徹底することができます。

まとめ

- LGBTQ+の性の健康は公衆衛生上重要な課題

- 妊娠しなくてもHIV・梅毒・クラミジア・HPVなど性感染症のリスクはある

- 偏見やアウティングへの不安から検査を受けにくい現状がある

- 保健所や専門クリニックなどLGBTQ+フレンドリーな場を活用することで安心して検査が可能

- 予防と検査は自分と大切な人を守る最も確実な方法

性感染症は「誰にでも起こり得る身近な病気」です。

多様な性のあり方を前提に、安心して健康を守れる環境づくりと、個人の積極的な行動が求められます。

参考文献

- ゲイバイ男性にとってのクラミジア・淋病 ~タチとウケでは検査方法が異なる?~ HIVマップポスト | HIVマップ

- STD ー性病・性感染症ーとは STD研究所

少しでも違和感を感じたら、

一度検査を受けてみませんか?

西梅田シティクリニックで受診をしよう。

少しでも違和感を感じたら、

一度検査を受けてみませんか?

西梅田シティクリニックで受診をしよう。