HIV予防の新常識!厚労省推奨エイズ対策(PrEP)でリスクを99%減少させる方法とは?

HIV(ヒト免疫不全ウイルス)は、かつては「限られた人の病気」と誤解されましたが、現在では誰もが感染リスクを持ちうる性感染症であり、日常の中にひそんでいる現実的な脅威といえます。

そこで注目されているのが、感染前に抗HIV薬を服用し、感染を未然に防ぐ新たな予防法「PrEP(Pre-Exposure Prophylaxis/曝露前予防内服)」です。

厚生労働省もその有効性に注目し、普及に向けた取り組みを進めています。

本コラムでは、HIVの基本知識から、PrEPの効果・副作用・服用方法、そして医療機関での相談方法まで、正しい知識を解説します。

HIVとは?まず知っておきたい基本知識

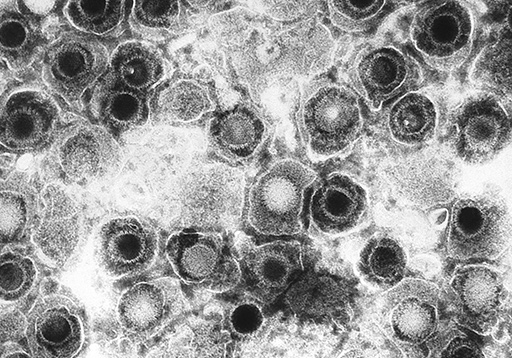

HIVとはどんなウイルス?

HIV(ヒト免疫不全ウイルス)は、人の体を病気から守ってくれる免疫細胞(CD4細胞)を破壊するウイルスです。

感染初期はほとんど無症状のことが多く、気づかずに感染を広げてしまうケースも少なくありません。

数年から十数年の潜伏期間を経て、免疫が著しく低下すると、肺炎、口腔カンジダ症、悪性リンパ腫などの重篤な合併症を引き起こすAIDS(後天性免疫不全症候群)へ進行する可能性があります。

HIVとAIDSの違い

HIVはウイルスそのもの、AIDSはそのウイルスが原因で起こる免疫不全の状態です。

つまり、HIVに感染しても適切な治療を受け続けることでAIDSを発症せずに一生を過ごすことも可能です。

現在では、HIV治療薬の進歩により、HIV感染者も非感染者と同等の寿命を得られる時代になりました。

ですが、「感染しないことが最も重要」である点は変わりません。

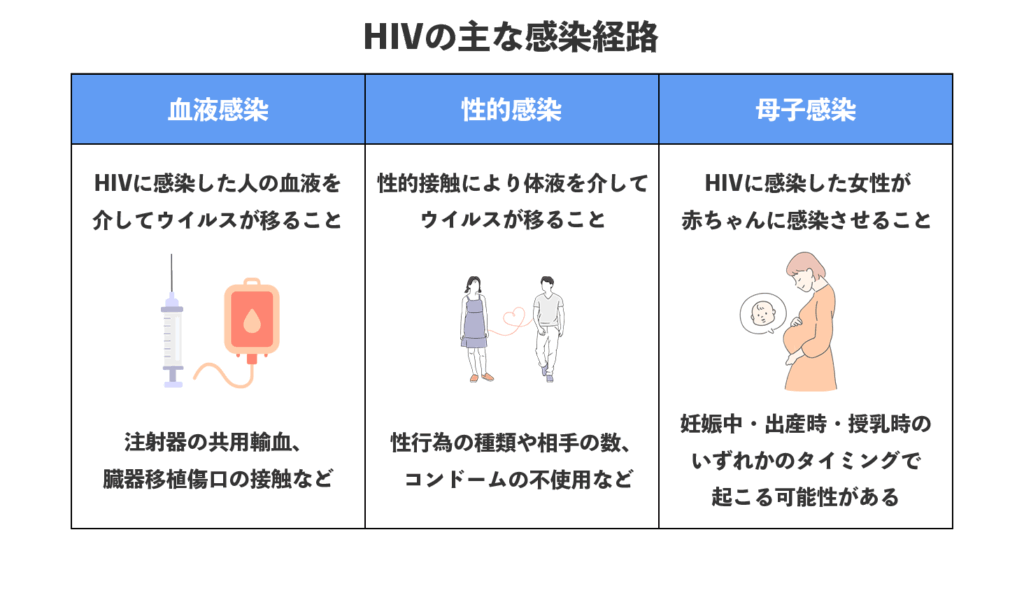

主な感染経路

なお、日常的な接触(握手・食事の共有・咳やくしゃみ)では感染しません。

特に性感染による感染が最も多く、自分とパートナーの性の健康を守ることが大切です。

厚生労働省推奨エイズ対策「PrEP」とは?

PrEPの基本情報

PrEP(Pre-Exposure Prophylaxis/曝露前予防内服)は、HIVに感染する前から抗HIV薬を服用することで、ウイルスの体内侵入をブロックする予防法です。

日本ではまだ十分に普及していませんが、欧米ではHIV予防の主力策の一つとして位置づけられています。

現在国内で処方されている代表的な薬剤は「ツルバダ(TDF/FTC)」で、一定の条件下で自費診療により入手可能です。

つまり、国の健康保険は使えず、全額自己負担で受診・処方を受ける必要があります。

PrEPの効果と予防率

複数の大規模研究で、PrEPを適切に服用した場合、HIV感染リスクを最大99%まで低減できることが確認されています。

特に効果が高いのは

になります。

また、PrEPを使用することで、感染に対する不安やストレスが軽減され、より安心してパートナーと関係を築けるという心理的なメリットも報告されています。

一般的な服用方法

PrEPには2つの服用パターンがあります。

① デイリーPrEP(毎日服用)

最も推奨されている方法。

毎日1錠を決まった時間に服用することで、体内に常に薬の成分を保ちます。

確実性が高く、性行為のタイミングに関係なく予防効果が持続します。

② オンデマンドPrEP(必要時服用)

※国内保険適用外/性行為に合わせて飲む「オンデマンドPrEP」は、国内の薬事承認では認められていない使い方です。

医師の判断下でのみ実施可能な服用方法です。性行為の2〜24時間前に2錠を服用し、その後24時間ごとに1錠を2回服用します(合計4錠)。

MSM向けに海外で確立され、日本でも一部の医師が推奨しています。

服薬負担が少ない反面、タイミングを誤ると効果が低下するため注意が必要です。

副作用を和らげる方法PrEPの副作用とリスク

どんな副作用がある?

PrEPに使用される薬は、安全性の高い薬剤として知られていますが、以下のような副作用が一時的に現れることがあります。

- 吐き気・下痢・腹痛(初期の消化器症状)

- 頭痛やだるさ

- 一時的な腎機能の低下

- 骨密度のわずかな低下(長期服用時)

多くの場合、服用を始めて数日~数週間で自然に改善します。

- 食後に服用する

- 十分な水分を取る

- 規則正しい生活を心がける

症状が長引いた場合はすぐに医師に相談しましょう。

注意すべきリスク

PrEPを服用中でも、以下の点に注意が必要です。

- 100%の感染予防ではない(他の性感染症には効果なし)

- HIVにすでに感染していた場合、薬剤耐性ウイルスのリスク

- 自己判断での服用や個人輸入によるリスク

PrEPは正しく使えば非常に有効ですが、医師の指導のもと、定期的な検査を受けながら服用することが絶対条件です。

医師との相談と診察の重要性

なぜ診察が必要?

PrEPはHIV予防効果が高いとはいえ、「誰でも・いつでも自由に使ってよい薬」ではありません。

安全に継続的に使用するためには、以下のような管理が必要です。

PrEP外来を行っている医療機関では、これらをすべてセットで受けられる体制が整っていることが多く、プライバシー保護やオンライン診療にも対応している場合があります。

自費診療が中心

2025年7月現在、PrEPは健康保険の適用外であり、多くは自費診療です。

費用の目安は以下の通りです。

- 初回検査費:約5,000〜10,000円

- 月額薬剤費:約7,000〜15,000円程度

※一部の自治体やNPOでは補助制度や低価格提供を行っているところもあります。

HIV予防は知識と行動から

HIVは「治療が可能な病気」へと進歩してきたものの、「感染しないように予防すること」が今も変わらず最も重要です。

そして現在は、そのための有効な手段としてPrEPという選択肢が存在する時代になりました。

予防に必要なのは、自分のリスクを理解し、定期的に検査を受ける意識です。

不安や疑問があるときは、迷わず専門の医療機関に相談しましょう。

そして、必要に応じてPrEPの利用も前向きに検討してみてください。

性感染症の予防は、自分の健康を守るだけでなく、大切なパートナーを守ることにもつながります。

偏見や誤解にとらわれることなく、正しい知識とサポート体制を味方にしながら、前向きに対策を進めていく姿勢が大切です。

PrEPについて関心のある方は、ぜひ一度、HIV予防に対応している医療機関へご相談ください。

西梅田シティクリニックのLINE相談では、現在の状況やご不安な点を、匿名でも安心してお伺いしています。

プライバシーへの配慮も徹底しております。

ひとりで抱え込まずにお気軽にご連絡ください。

少しでも違和感を感じたら、

一度検査を受けてみませんか?

西梅田シティクリニックで受診をしよう。

少しでも違和感を感じたら、

一度検査を受けてみませんか?

西梅田シティクリニックで受診をしよう。